树轮稳定氧同位素:解锁我国“中央水塔”的密码

秦巴地区横贯我国中部,具有丰富的生物多样性和高度的气候敏感性。其中,秦岭更是被誉为中国的“中央水塔”,是我国暖温带和亚热带季风气候的过渡地带。秦巴地区不仅是我国重要的水资源保护区,更是生态环境脆弱区。然而,近几十年来,气候变化对秦巴地区的水资源、生物多样性和生态环境等造成了巨大冲击。

夏季是秦巴地区降水最为集中的季节,也是植被生长的关键时期。夏季水文气候的变化及水热配置模式在一定程度上不仅会对水资源造成重要影响,也会对植被生长及生态系统稳定性等产生深远影响。因此,社会急需对气候变化作出高质量、可靠的预测。然而,现有资料在时间分辨率、气候量化程度或空间覆盖度等方面,远不能满足气候变化的精细结构分析及未来趋势预测的需求,对秦巴地区夏季水文气候变异的时空特征及其潜在原因的理解仍有待深入。

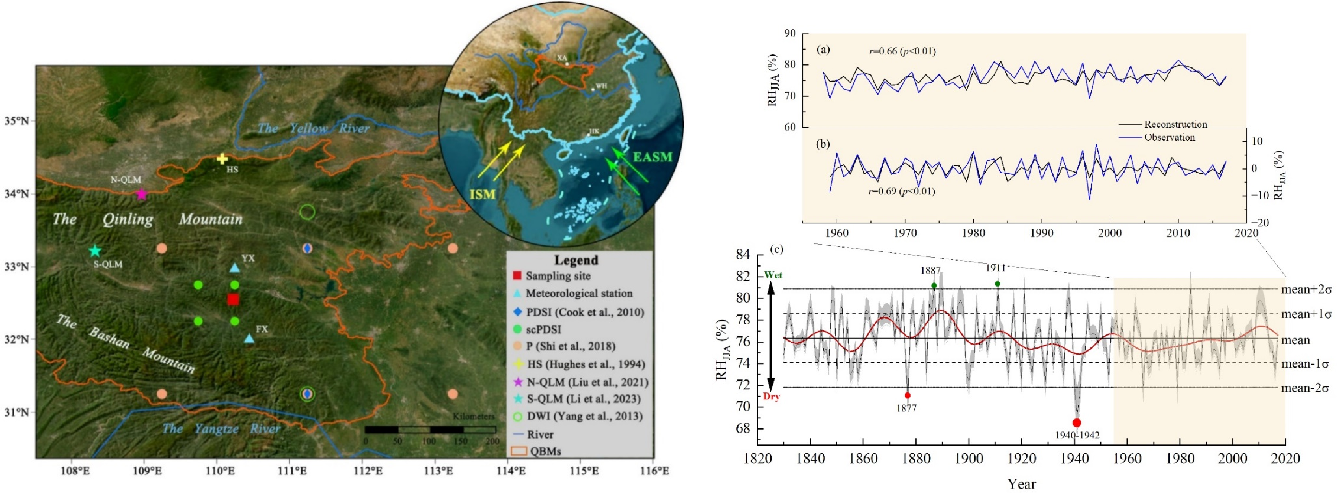

近日,中国科学院地球环境研究所极端气候事件及影响团队(EXCEIS)的树轮课题组研究人员,利用高分辨率树轮 δ18O 记录,定量重建了秦巴地区南部1830-2017年间的夏季相对湿度(RHJJA)变化历史(图1)。这一研究为我们打开了洞察中国“中央水塔”历史时期夏季水文气候变化的窗口。

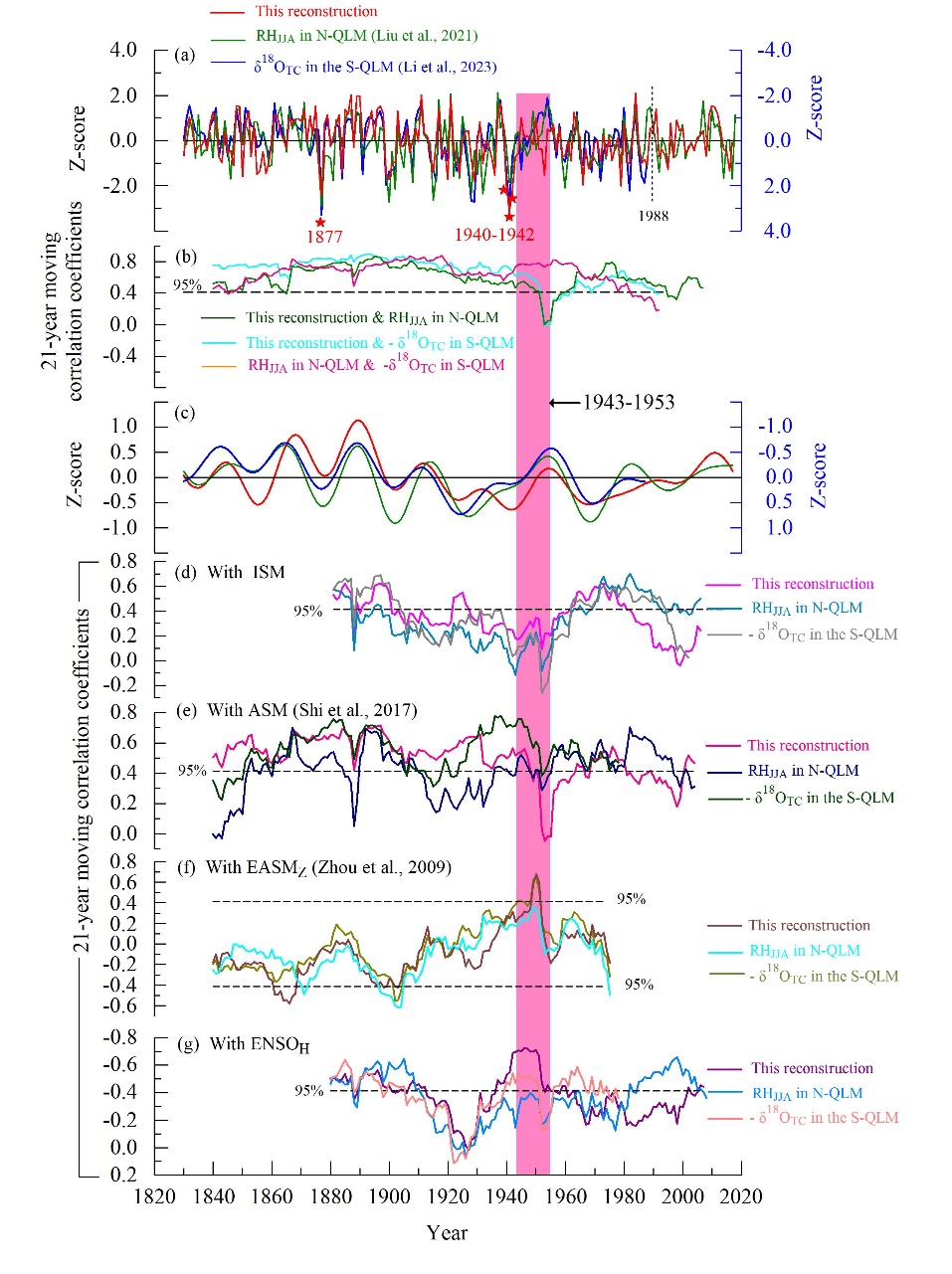

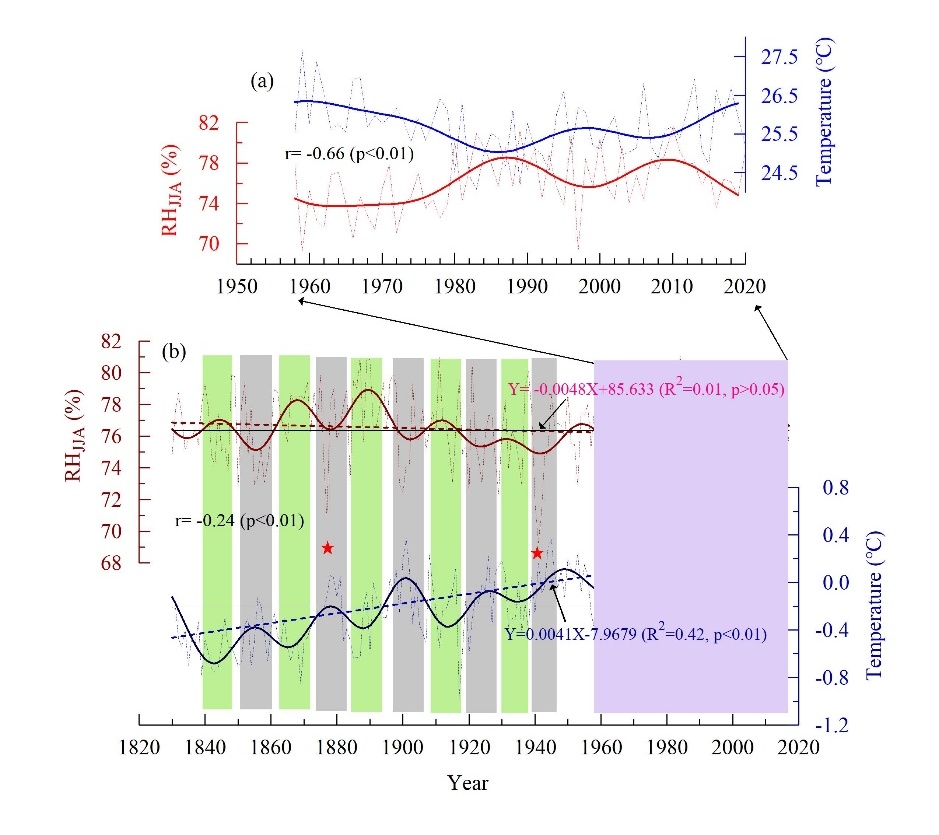

该研究揭示,中国历史时期两次特大干旱—“丁戊大旱”和“1940-1943 年大旱”,均对研究区产生重大影响,其中“1940—1943 年大旱”的影响程度更甚。重建中识别出的三个干旱期(公元 1850-1859 年、1920-1943 年、1966-1982 年)和三个湿润期(公元 1861-1875 年、1885-1898 年和 2009-2013 年)与“中央水塔”内部多地的水文气候振荡基本一致,表明秦巴地区一定时空尺度水文气候变化的同步性。然而,在1943-1953 年这连续11年期间,“中央水塔”北部和南部的年RHJJA变化存在差异,步调不一致(图2),即南部偏干旱(湿润)时北部偏湿润(干),这与亚洲夏季风内部系统的调整密切相关。此外,秦巴地区出现的干暖/湿冷的模式(图3)表明,未来气候变暖可能会加剧这一广大区域的干旱状况。

该研究揭示进一步揭示,这一“中央水塔”的水文气候变化主要由亚洲夏季风(ASM)驱动,其中印度夏季风(ISM)输送的水汽起着主导作用。此外,厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)进一步调节着这一区域的水文气候变化。该研究对于理解气候变化的影响、水资源管理以及“中央水塔” 及其他季风区的生态系统保护至关重要。

图1 研究区(左图)及夏季相对湿度重建(右图)

注:图中红点代表极端干旱年份。

图2 秦岭北坡(N-QLM)、南坡(S-QLM)和巴山地区 (本研究)夏季相对湿度对比及其与驱动因子的关系

图3 秦巴地区夏季相对湿度变化与同期温度的关系

上述研究成果于2025年10月在线发表于中国科学院一区Top期刊Journal of Hydrology。中国科学院地球环境研究所蔡秋芳研究员为第一作者和通讯作者,刘禹研究员为共同通讯作者。研究得到国家自然科学基金(42472251,42371073,42361144712)、陕西省自然科学基础研究计划(2024JC-ZDXM-17)、中国科学院B类先导专项等项目资助。

全文详见:Cai QF*, Zhang HY, Liu Y*, Xie M, Ren M, Li Q, Sun CF, Song HM, Liu RS, Meng K, Chen D. Tree-ring δ18O, a window into the summer hydroclimatic variations in the Central Water Tower of China. Journal of Hydrology, 2026: 664, 134466. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.134466

附件下载: