秦岭地质环境-生态环境-人类活动的耦合互馈机制方面取得系列进展

秦岭是我国中央生态屏障带,也是维系国家生态安全的关键区域。受秦岭山脉地形的影响,该地区气候多变,暴雨局地性强、突发性高、雨量大且频发,水土灾害严重。秦岭生态地质灾害与人类活动和生态退化高度相关,且多集中于地质条件脆弱、地形起伏大的区域。近20年来,秦岭城镇扩张、交通建设与土地利用变化加剧,进一步加重了秦岭地质–生态系统的多重压力。因此,如何在保障经济社会发展的同时,统筹考虑地质环境与生态系统的耦合协调关系,研究地质环境对生态环境的控制作用及人类活动对生态环境的影响,揭示地质环境-生态环境-人类活动的耦合互馈效应,对秦岭自然资源开发、生态环境保护和经济社会可持续发展具有重要指导意义。

基于这一科学问题和国家需求,地球环境所金钊研究员与长安大学彭建兵院士团队合作,依托国家自然科学基金委专项项目《秦岭生态地质环境系统演化与灾害风险管控》,综合运用多源数据与多种生态—地球系统模型,阐明了秦岭地质环境、生态环境与人类活动之间的耦合互馈机制及作用过程,揭示了气候、地质与人类活动要素对秦岭-关中平原过渡区生态系统健康的影响途径,并进一步揭示了地形、土壤与人类活动要素如何共同调控植被对气候干旱的响应规律,取得了以下系列进展:

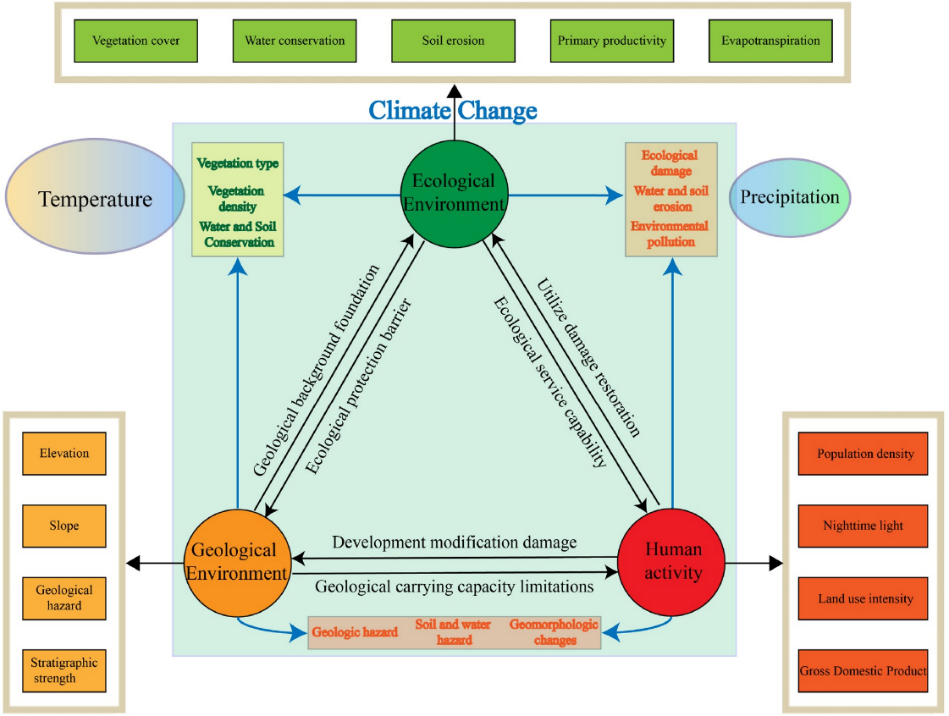

秦岭地质环境-生态环境-人类活动的空间异质性高,地质环境承载力控制了生态环境质量和人类活动范围。2000~2020年,秦岭地区人类活动表现为快速的经济发展和城市化,人类活动的范围持续扩大,生态环境总体呈改善趋势。地质环境敏感性和生态环境质量高耦合度区位于中山区,表明在该区域地质环境对生态环境的控制性强。人类活动强度和生态环境质量的耦合协调度展示了秦岭城市化发展和人地矛盾的空间不均衡分布。秦岭地区生态环境质量的变化是气候变化、人类活动与地质环境多重作用的结果,三者通过复杂的交互和反馈机制共同调控生态系统的分布、结构与功能(图1)。

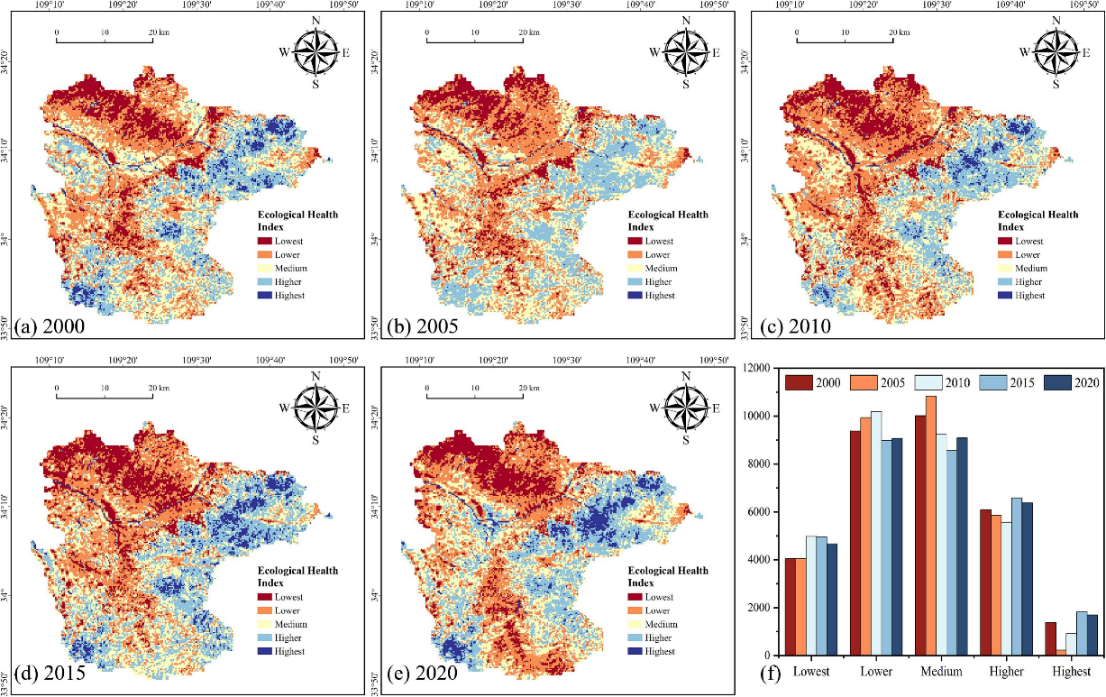

以蓝田县为例,揭示了秦岭-关中平原过渡区生态系统健康受气候因素、地质因素和人类活动的三重影响。2000—2020年间,人类活动显著扩张,加剧了景观生态风险;与此同时,河谷和丘陵地区的生态稳定性有所改善,水土流失总体下降,整体生态健康状况呈现改善趋势(图2)。土壤有机碳、海拔、坡度、降水和温度等地质和气候因素通过个体及交互作用显著影响生态系统健康,而人类活动主要通过增加水土流失和景观生态风险对生态系统健康产生负向效应。气候因素和地质条件是生态系统健康变化的主要驱动力,人类活动的集聚化则是秦岭-关中平原过渡区生态风险上升的关键原因。

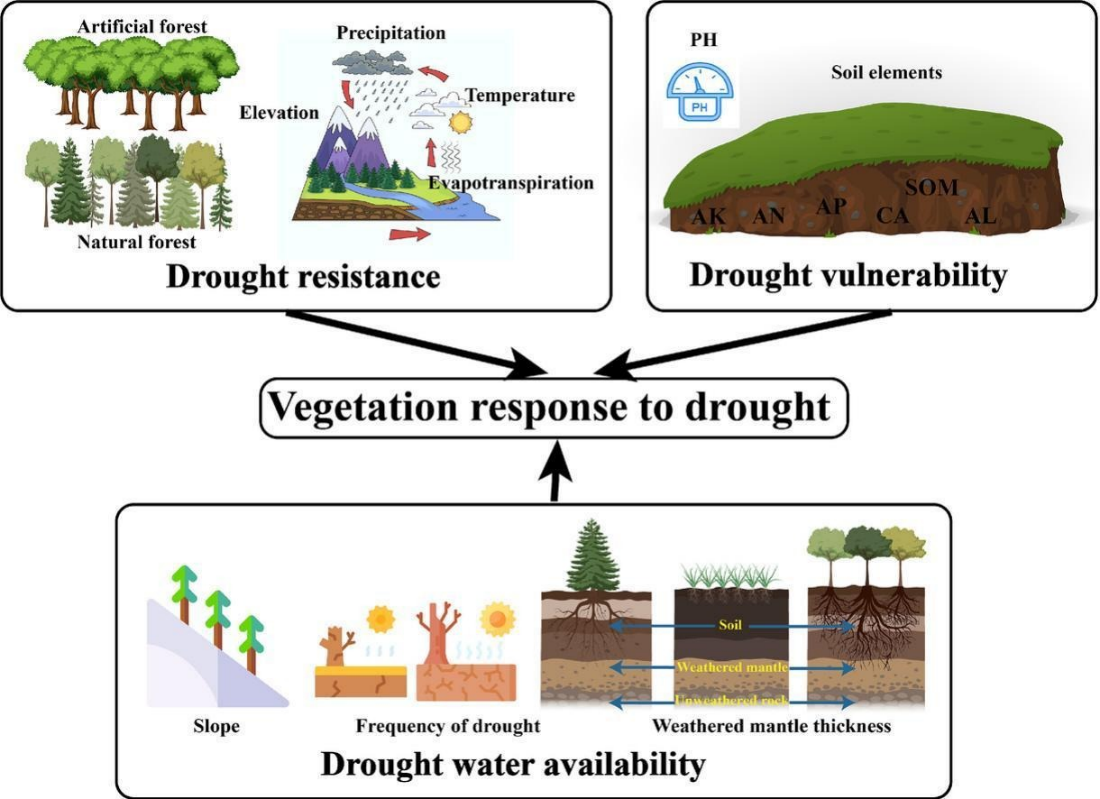

秦岭地区植被对干旱的响应受气候、地形、土壤条件的共同调控(图3)。2001-2020年,秦岭EVI(增强型植被指数)的增幅显著高于GPP(总初级生产力)和LAI(叶面积指数),表明干旱主要抑制GPP和LAI。研究发现,短期干旱在一定程度上促进了秦岭植被的生长,而长期干旱总体上抑制植被生长。海拔、基岩深度和坡度等因素通过影响水分可用性和气候条件调节植被的抗旱性。土壤养分(N、P、K)通过调控生理过程增强植被的抗旱能力,而土壤和风化层的储水能力限制了深根植被在干旱期间的水分获取。人工植被对短期干旱表现出更高的敏感性,天然林在长期干旱期间受水分限制的影响更明显。

上述研究成果分别发表在中国科学院一区期刊《中国科学:地球科学》、Catena和Ecological Indicators。长安大学和中国科学院地球环境研究所联合培养博士研究生李超为论文第一作者,中国科学院地球环境研究所金钊研究员和长安大学彭建兵院士为论文共同通讯作者。

相关论文:

图1 秦岭地质环境-生态环境-人类活动耦合互馈效应图

图2 秦岭-关中平原过渡区蓝田县2000-2020生态系统健康指数空间分布图

图3 气候、地形和土壤要素共同影响秦岭植被对干旱的响应

附件下载: