地球环境研究所揭示青藏高原黄土14C年代偏移的气候驱动机制

建立可靠的年代框架是研究过去气候环境变化的基础。放射性碳(14C)测年因其高精度和测年材料丰富等优点,成为研究晚第四纪沉积物最常用的方法之一。然而,沉积物有机质作为常见的定年材料,其14C年代结果常常与可靠年代之间存在偏差,即所谓的14C年代偏移(Δt)。长期以来,这类定年结果多被视为异常值而舍弃,但越来越多的研究表明,Δt本身可能蕴含着关于碳循环和环境变化的重要信息。相比湖泊和海洋沉积物,黄土沉积物中Δt的系统研究仍十分有限,这不仅制约了黄土年代框架的建立,也限制了其在揭示陆地碳循环过程中的潜力。

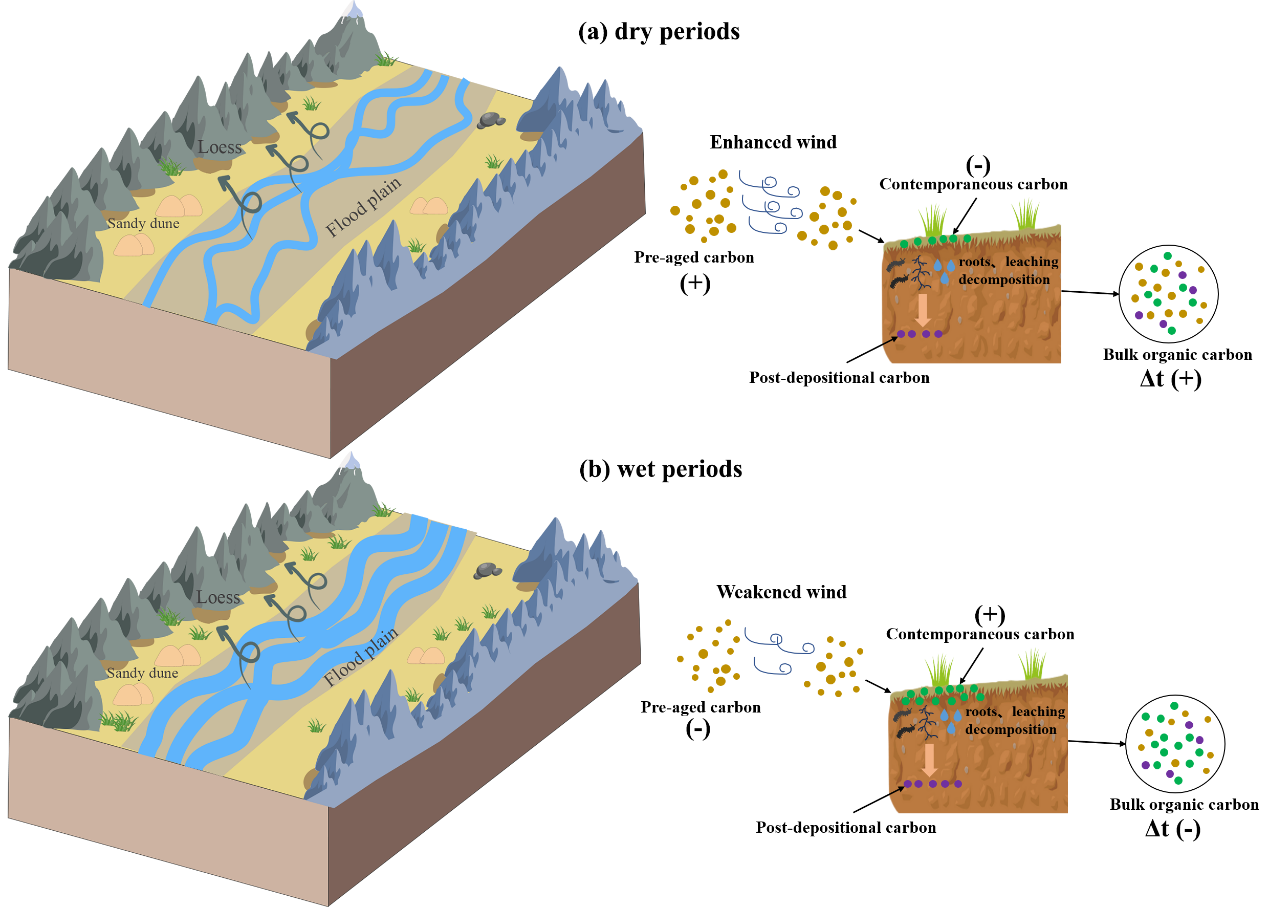

针对这一问题,中国科学院地球环境研究所周卫健研究员团队以青藏高原南部雅江中游地区的贡嘎黄土剖面为研究对象,基于大量有机质14C测年数据,并结合丰富碳屑和壳体的可靠年代,建立了百年-千年尺度的Δt时间变化模式。进一步联合烧失量,磁化率,粒度等多种环境代理指标,成功揭示了干旱风成环境中Δt变异性的驱动机制。结果表明Δt主要受气候调节的植被生产力输入,和风成活动调节的沉积物供应影响,而沉积后过程的年轻碳输入影响相对较小。这些发现不仅完善了我们对黄土沉积物碳循环过程及14C年代异常机制的理解,也为建立可靠的黄土年代框架提供了新的科学依据。

相关研究成果近期发表于国际期刊Catena。论文由博士研究生胡嚴为第一作者,周卫健研究员为通讯作者,得到了国家自然科学基金等项目的支持。

Hu, Y., Zhou, W., Cheng, P., Chui, Y., Zhou, J., Yang, L., Li, W., Zhao, H., Gu, H., Li, M., Lu, X., 2025. Radiocarbon age offsets in loess sediments from the southern Tibetan Plateau: modulated by vegetation productivity and aeolian dynamics. CATENA 260, 109489. https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109489

图1. GG剖面中有机质Δt与环境指标的对比。

图2.不同气候条件下,雅江中游黄土碳循环及有机质Δt变化模型

附件下载: