NC:地球环境研究所定量重建过去200万年西南地区陆地温度变化

第四纪(距今260万年至今)是见证人类迁徙与文明演化的关键地质时期。根据海洋沉积记录通常认为在第四纪全球具有长期变冷的趋势,但海洋温度未必能全面反映全球温度的平均状态。陆地作为人类赖以生存的空间,其温度同样是刻画全球温度变化特征的重要方面。然而,目前长尺度高分辨率的第四纪陆地年均温记录仍相对匮乏,妨碍了我们对全球温度变化模式、机制以及影响的深入认识。

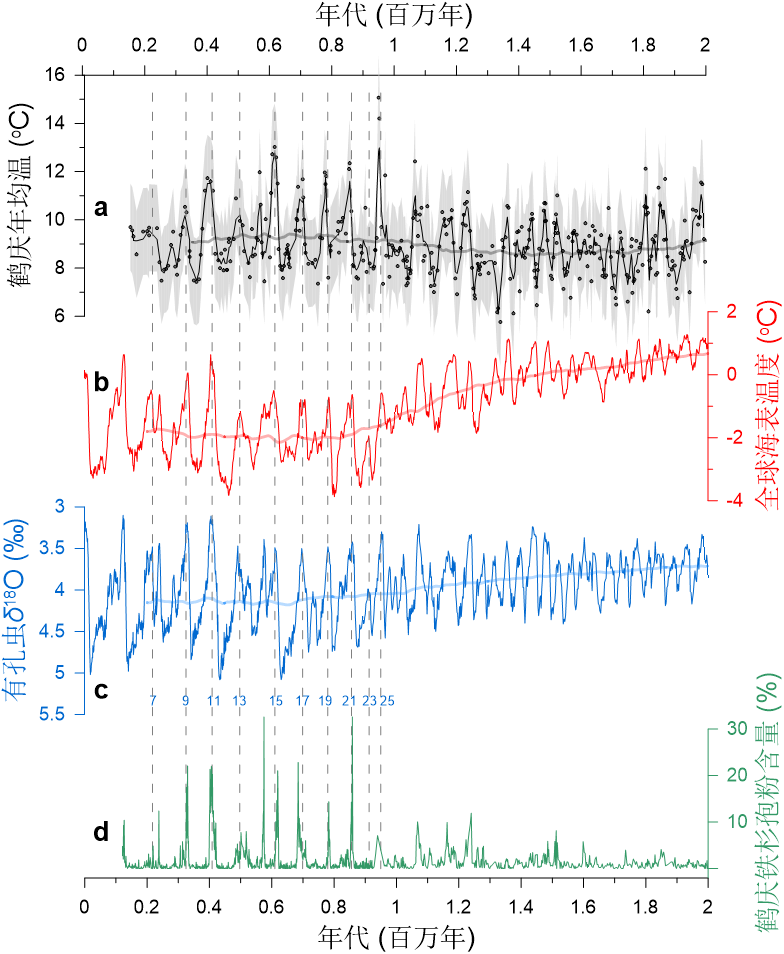

最近,我所极端气候事件及影响(EXCEIS)团队联合多家科研机构学者,通过对保存在云南鹤庆古湖沉积物中的微生物脂质化石GDGTs的精细分析,定量重建了过去200万年西南地区的陆地年均温变化历史。结果显示,中更新世气候转型期(MPT,距今125—70万年)前后西南地区温度的冰期-间冰期旋回主周期从4万年转为10万年,温度变幅从3℃增大到4℃。这些轨道尺度的变化特征与全球海表温度记录一致。然而,在长期变化上,冰期与间冰期西南地区均呈现出升温趋势,与海表温度的下降趋势相反(图1)。进一步结合全球已发表的其他记录,研究指出,在距今180—60万年期间至少部分陆地、深海与暖池的温度可能并未明显下降,这表明地球气候系统已演化至更为复杂的模式。

研究推测,南极冰盖生长可能是该时期陆地温度长期变化的一个重要影响因素。在全球大气二氧化碳浓度相对稳定的背景下,南极冰盖扩张可以通过改变海洋和大气环流将更多的热量和水汽输送到东亚大陆等地区,同时水汽含量的上升会进一步放大区域尺度的增温效应。另外,从早更新世至中更新世东亚地区温度和降水的增加可能有利于古人类在欧亚大陆的扩散与繁盛。

相关工作发表在《自然-通讯》上,强调了全球温度变化的海陆不均一性和区域差异,是“中国大陆环境科学钻探计划”的又一成果。王欢业研究员为第一和通讯作者,柳中晖教授和安芷生院士为共同通讯作者,刘卫国研究员也做出了重要贡献。研究得到国家自然科学基金、崂山实验室、国家重点研发计划和中国科学院等项目资助。

文章:Wang, H., Liu, W., Liu, Z., Qiang, X., Xu, X., Lei, J., Shi, Z., Cao, Y., Hu, J., Lu, F., Lu, H., Ma, X., Sun, Y., Jin, Z., Ao, H., Zhang, Z., Liu, H., Hu, Y., Yan, H., Zhou, W., An, Z., 2025. Pleistocene terrestrial warming trend in East Asia linked to Antarctic ice sheets growth. Nature Communications 16, 8258.

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63331-3

图1. 过去200万年记录对比。(a)GDGTs重建的鹤庆盆地年平均温度变化;(b)全球海表温度集成(Clark et al., 2024);(c)深海氧同位素集成,与全球冰量有关(Lisiecki& Raymo, 2005);(d)鹤庆钻孔铁杉孢粉含量(An et al., 2011)。

附件下载: