地球环境研究所提出铷锶比值在中亚东北部黄土中的指示意义新解

中亚干旱区受西风、季风等多系统大气环流的综合影响,区域气候环境驱动过程呈现显著的时空异质性,这使得传统古环境代用指标在该区域的适用性亟待进一步深入评估。在东亚季风区的黄土高原,黄土中的铷/锶比值(Rb/Sr)已被广泛用于反映风化强度,进而指示东亚夏季风的强弱变化。然而,在中亚干旱区,这一指标的古环境指示意义仍不明确,制约了对该区域气候演变过程的精准解析。

针对这一科学问题,地球环境研究所黄土与古气候研究团队联合国内外学者,创新运用机器学习技术(包括随机森林与偏最小二乘回归模型),对中亚东北部伊犁盆地的78个现代土壤样品(图1)展开研究,试图解析现代土壤中Rb/Sr比值的主控环境因素。研究过程中,团队将气温、降水、辐射、土壤湿度等86项环境因子纳入模型输入体系,通过多轮建模与交叉验证,逐步筛选出关键影响变量,最终揭示出Rb/Sr比值与春季至夏初气温之间的紧密关联。结果表明,该比值与3月、5月及6月的温度呈现高度相关性。这一发现证实,Rb/Sr比值具有重建中亚干旱区季节气温的潜力。

图1 研究区表土、相关剖面/钻孔的地理位置与气候条件

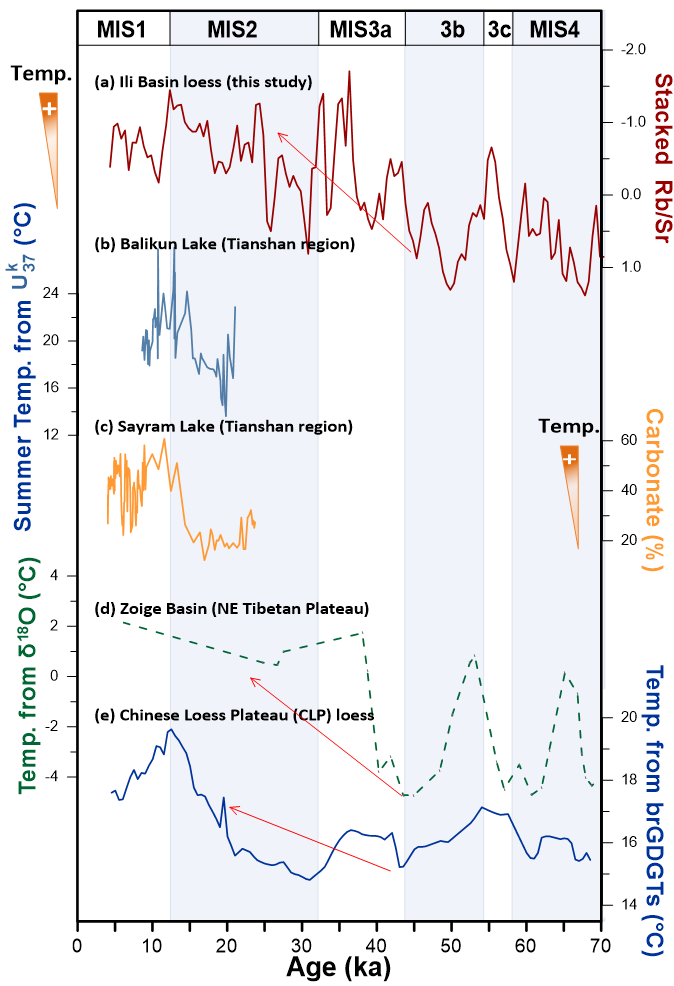

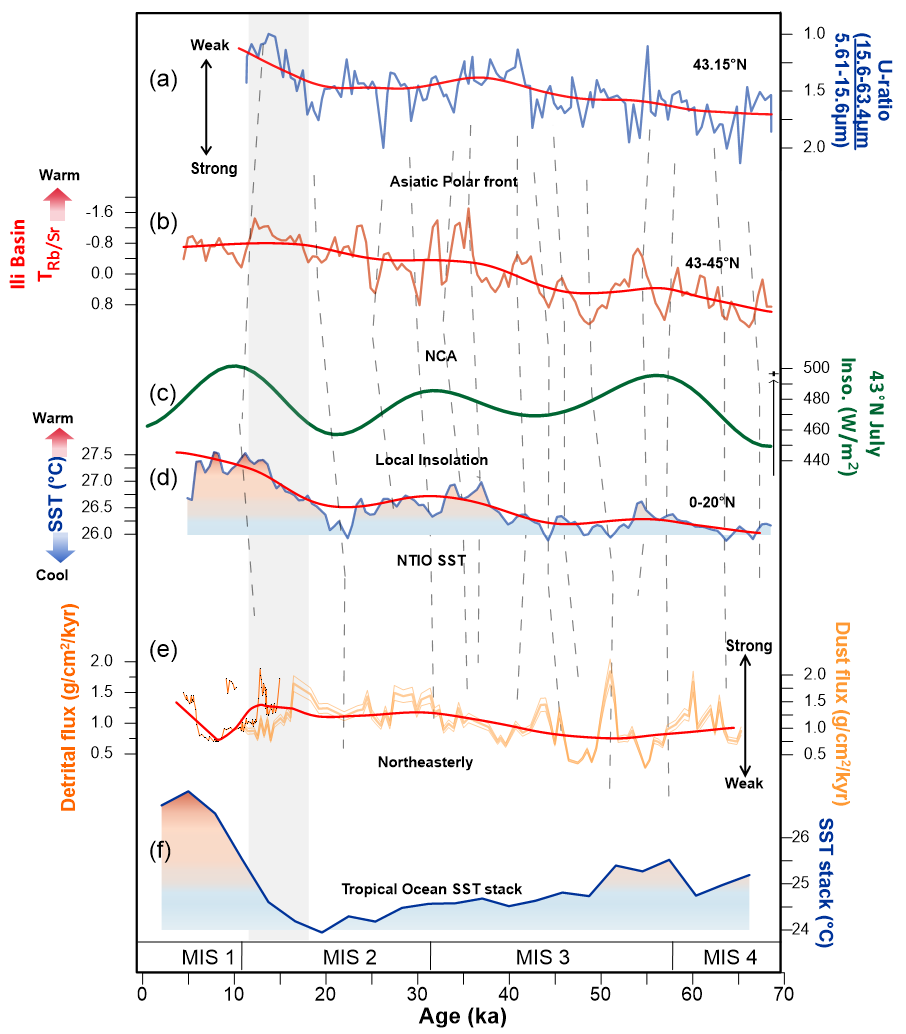

在现代土壤Rb/Sr比值与气候要素关系研究的基础上,团队进一步选取新疆伊犁盆地塔勒德与昭苏黄土剖面(图1)的Rb/Sr比值数据进行综合集成分析,重建了该区域过去7万年的春夏气温变化历史。重建结果显示:MIS4(深海氧同位素第4阶段, 70-57 ka)与MIS3b(54-44 ka)为研究时段内的气温低谷期;约12.5 ka(千年)时气温达到峰值,此后在全新世早中期呈现逐步下降趋势。这一温度变化记录与天山、青藏高原东北部湖泊沉积所揭示的温度演变规律基本一致(图2)。尤为值得关注的是,从MIS3a(44-32 ka)到MIS2(32-12 ka),研究区出现了显著的增温趋势,对比发现这一现象与北热带印度洋海表温度上升及由此引发的哈德莱环流调整存在密切关联。该证据表明,中亚地区的气候演变不仅受高纬度冰量变化和轨道尺度辐射强迫的控制,还深度受到低纬度海洋热状况的调节作用(图3)。

图2 过去7万年亚洲中纬度古温度记录对比。

图3 中亚东北部集成的Rb/Sr温度序列与区域及全球对比

本项研究提出了Rb/Sr比值在中亚东北部黄土中可作为古温度的新解释,为理解干旱区气候—环境动力学过程提供了全新视角。不过,当前认识仍属于初步阶段,在未来的古气候重建应用中,还需通过多角度、多维度的验证工作进一步完善,以提升该指标的可靠性与适用性。

相关研究成果已于近期发表于Quaternary Science Reviews。论文第一作者为硕士研究生王燕萍,通讯作者为宋友桂研究员。合作者分别来自伊朗霍尔木兹甘大学、浙江师范大学、福建师范大学以及中国科学院西宁盐湖研究所。本研究得到了国家自然科学基金(项目编号:42372220、42172207、42472254)与崂山实验室科技创新项目(项目编号:LSKJ202203300)的资助。

论文链接:Wang, Y., Song Y., Li, Y., Gholami, H., Wei. H., Zeng. M., Chen, X., Han, L., 2025. New Interpretation of the Rb/Sr Ratio of the Ili Loess, Northeastern Central Asia. Quaternary Science Reviews 368: 109549. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2025.109549

附件下载: