地球环境研究所在棕碳的吸光贡献和直接辐射效应模式估算方面取得进展

棕碳是重要的短期气候变化驱动因子之一,其吸光特性可能会对区域气候变化带来重要影响。通常在气候模式中假设生物质和生物燃料燃烧是一次棕碳的主要来源,而越来越多的研究表明棕碳的形成是由燃烧条件决定的,低效率的化石燃料燃烧同样可以产生棕碳。外场观测表明,尤其是在我国的燃煤采暖季,居民煤炭燃烧排放棕碳的光吸收不亚于生物质燃烧的排放。

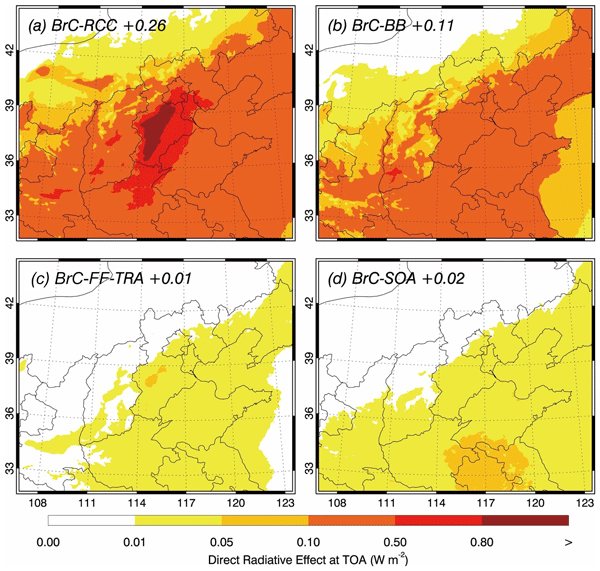

为准确估算棕碳的吸光性和辐射效应,李国辉研究员团队将棕碳的主要一次排放源(居民煤炭燃烧、生物质燃烧和生物燃料燃烧、车辆排放)以及二次生成棕碳纳入区域气候模型。研究表明,在模式中考虑棕碳后的模拟方案,对气溶胶吸光性特征的模拟有较大的改善。结果表明,棕碳在华北平原冬季呈现较显著的空间异质性,近地面平均浓度为5.2 µg m-3,河北和汾渭平原是高值区。而在365 nm波长处棕碳对气溶胶吸收的贡献达16.4%,居民煤炭燃烧是最大的贡献源。棕碳整体(同时考虑其散射和吸收性)在大气层顶产生的直接辐射效应平均为-0.09 W m⁻²。但由于其光吸收对有机气溶胶散射效应的抵消,使有机碳冷却效应减弱了约28.0%。华北平原棕碳吸光性带来的平均辐射效应可达+0.40 W m-2。研究时段内,居民煤炭燃烧、生物质燃烧、机动车和二次生成棕碳吸光性带来的大气层顶直接辐射效应平均分别为+0.26 W m-2、+0.11 W m-2、+0.01 W m-2和+0.02 W m-2。该研究表明气候模式不仅需要考虑有机气溶胶的吸光性,还必须重视化石源尤其是低效燃烧煤炭源排放的棕碳。研究有助于深入理解和认识棕色碳的气候效应,提高模式对未来气候变化的模拟能力。

研究成果发表于中国科学院一区期刊Atmospheric Chemistry and Physics,第一作者为周家茂高级工程师,通讯作者为李国辉研究员。该研究得到国家自然科学青年基金(No.42107127)和国家重点研发计划(No.2022YFF0802502)的联合资助。

原文详见:Zhou, J., Wu, J., Su, X., Wang, R., EI Haddad, I., Li, X., Jiang, Q., Zhang, T., Dai, W., Cao, J., Prevot, A. S. H., Tie, X., and Li, G.: Source-explicit estimation of brown carbon in the polluted atmosphere over the North China Plain: implications for distribution, absorption, and the direct radiative effect, Atmos. Chem. Phys., 25, 7563–7580.

https://doi.org/10.5194/acp-25-7563-2025, 2025.

不同来源棕碳吸光性的直接辐射效应空间分布(a)居民煤炭燃烧源,(b)生物质燃烧源,(c)机动车源和(d)二次源

附件下载: