Science: 地球环境所揭示我国城市大气二次有机气溶胶形成的独特化学环境与机制

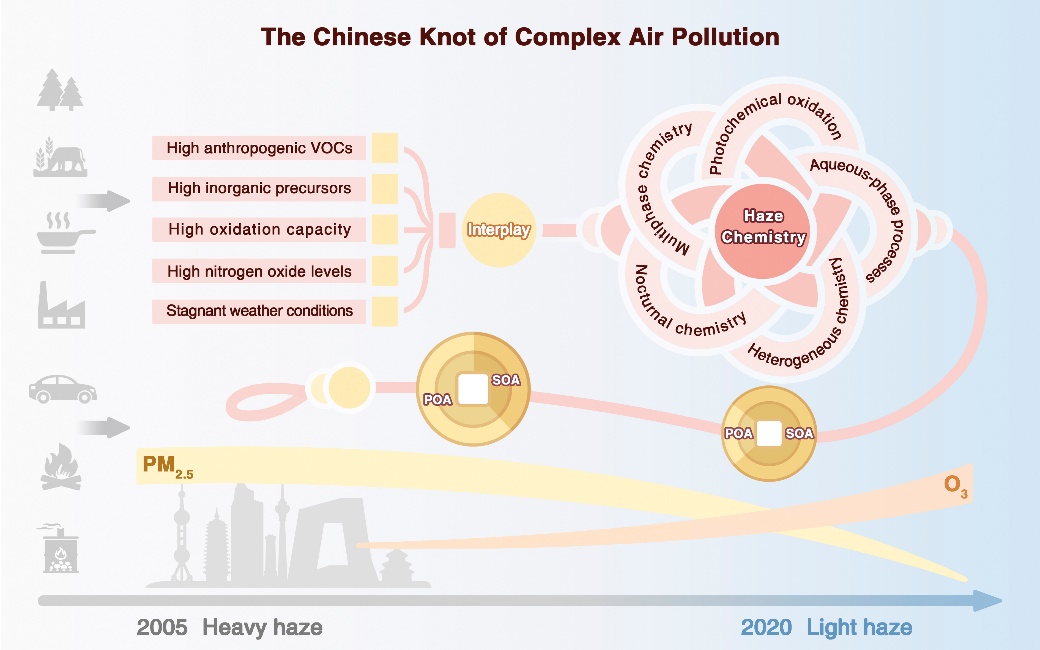

城市空气污染是全球性环境问题。2013年以来,随着我国大气污染治理措施的深入推进,一次颗粒物排放得到有效控制,而由氮氧化物、挥发性有机物等前体物经大气化学反应生成的二次气溶胶(尤其是二次有机气溶胶)成为霾污染的主导因素,亟需系统研究其形成机制。

中国科学院地球环境研究所黄汝锦研究员联合丹麦、美国、德国、芬兰、荷兰、沙特、香港、澳门及内地多家单位科研人员,通过与欧美国家历史时期空气污染事件进行比对研究,揭示了我国多种大气环境因素之间的复杂相互作用共同促成城市大气中二次有机气溶胶的独特形成机制,强调了多污染物相互作用、多相反应和多代化学转化过程的重要性,为进一步深化霾污染治理提供了科学依据。

研究通过对我国城市大气二次有机气溶胶生成的化学环境和机制进行系统梳理和分析,发现冬季高大气氧化能力是多种因素共同作用的结果,包括高浓度气态亚硝酸光解、氮氧化物参与的烯烃臭氧化、卤素自由基反应以及水/氧参与的界面氧化和水解过程,这些化学条件导致二次有机气溶胶高效生成。此外,较高浓度的氮氧化物促进了一系列含氮有机物的生成,尤其是过氧酰基硝酸酯的形成,延长了有机过氧自由基寿命,进而加剧区域二次污染。近年来硝酸盐占比上升,也提升了气溶胶液态水含量,进一步促进液相二次有机气溶胶的生成。

研究还讨论了人为源二次有机气溶胶生成与老化过程对颗粒物吸湿性、光学特性及健康效应的影响。同时展望了未来研究重点,特别强调需重视对未知氧化途径的探索、对前体物和多代氧化产物的分子水平表征、以及对相应的生成与老化机制的深入研究。

该研究不仅加深了对我国城市霾污染形成机制的理解,也为全球大气污染研究提供了参考,为未来空气污染治理和政策制定提供了重要科学依据。

成果以“中国城市大气中二次有机气溶胶形成的独特化学环境与机制”(Secondary organic aerosol in urban China: A distinct chemical regime for air pollution studies)为题,2025年8月28日发表于《科学》(Science)杂志。中国科学院地球环境研究所黄汝锦研究员为第一和通讯作者。

这项工作是继他们2014年发表于Nature上发现二次气溶胶是我国灰霾污染化学驱动因子的重要成果之后,又一项在城市大气二次有机气溶胶独特形成机制方面的重要进展。该工作得到国家自然科学基金委、中国科学院、新基石科学基金会科学探索奖等经费支持,由来自中国科学院地球环境研究所、广州地球化学研究所、化学研究所、北京大学、清华大学、澳门大学、香港科技大学、沙特阿卜杜拉国王科技大学、丹麦奥胡斯大学、芬兰赫尔辛基大学、荷兰格罗宁根大学、德国美茵茨大学、美国科罗拉多大学博尔德分校、加州大学欧文分校、哥伦比亚大学等单位组成的国际团队合作完成。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adq2840

我国城市大气二次有机气溶胶形成的独特化学环境与机制

附件下载: