地球环境研究所在天山开展首个基于树轮最小早材密度的干旱重建

干旱对全球水资源、农业和生态系统构成严峻威胁,其对于中亚干旱区的影响不容忽视。天山山脉作为中亚的“水塔”,其水文气候变化直接影响周边河流与生态平衡。然而,高分辨率、长期的水文气候记录在这一区域极为匮乏,限制了人们对此地干旱长期变化规律的理解。树木年轮作为气候变化的天然记录载体,以往研究多依赖年轮宽度或稳定同位素。而树木年轮密度参数,尤其是最小早材密度(MND),虽在少数地中海和墨西哥研究中显示出水文气候重建的潜力,却未被充分挖掘。

研究团队深入天山中部南坡的巴仑台地区,在海拔2700–2870米的森林上线,采集了84棵雪岭云杉的126个树芯样本。通过高精度X射线密度测定技术,团队获取了包括年轮宽度(TRW)、最小早材密度(MND)和最大晚材密度(MXD)在内的树轮指标,并据此建立树轮年表。

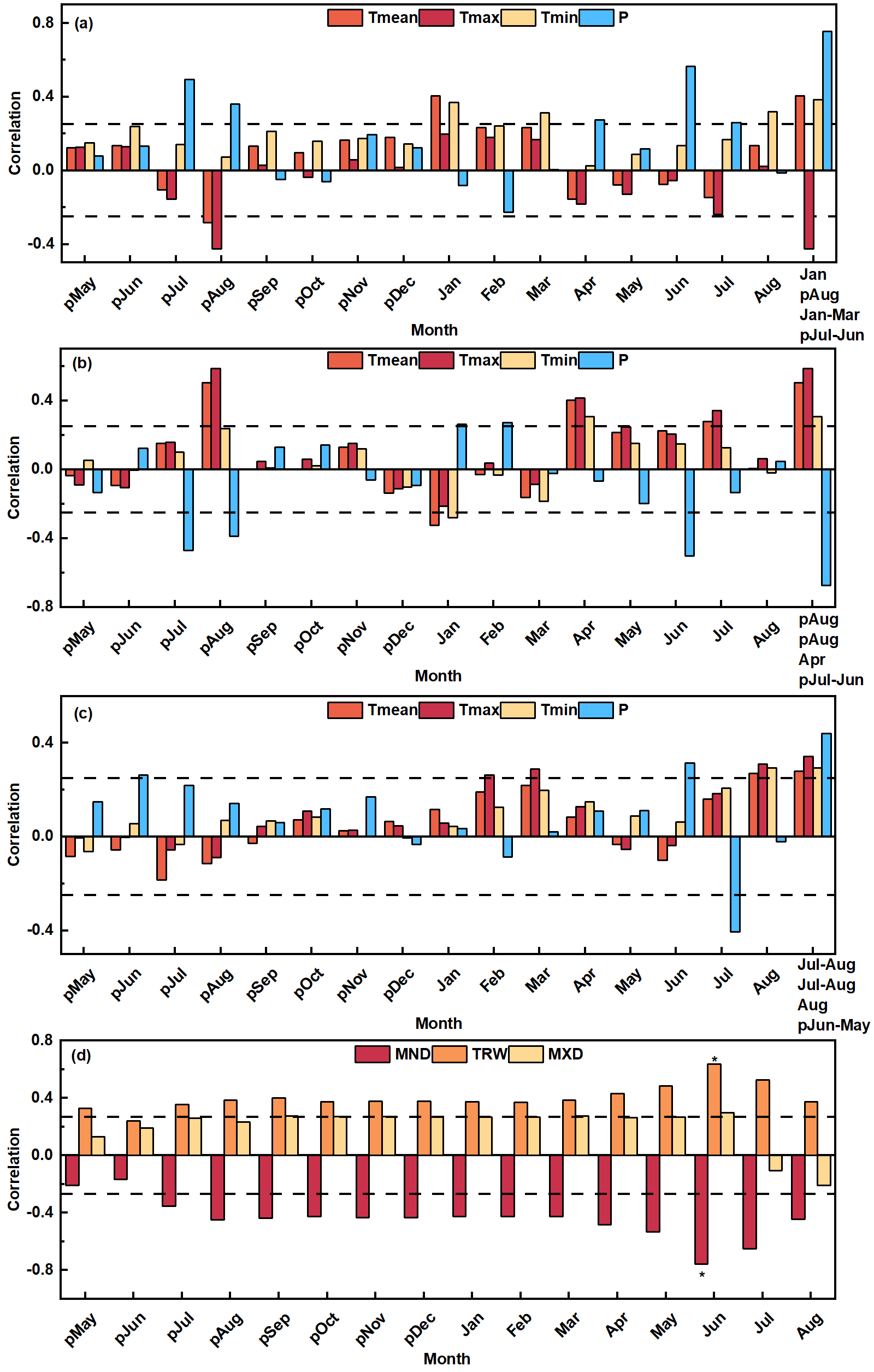

图1 中天山树轮宽度(a)、最小早材密度(b)和最大晚材密度年表(c)与气候因子以及标准化降水蒸散发指数(d)的相关分析结果

相关结果表明,树轮MND对干旱的指示性最强,在捕捉极端干旱信号方面的能力优于TRW(图1)。基于MND与6月的12个月尺度标准化降水蒸散发指数(SPEI)相关最高(r=-0.76,n=54,p<0.01),团队使用MND设计线性回归方程,重建了中天山巴仑台地区1464–2015年的SPEI-126变化历史。此外研究发现,干旱导致MXD在巴仑台地区失去对温度信号的响应,转而响应水文气候信号(降水和SPEI)。

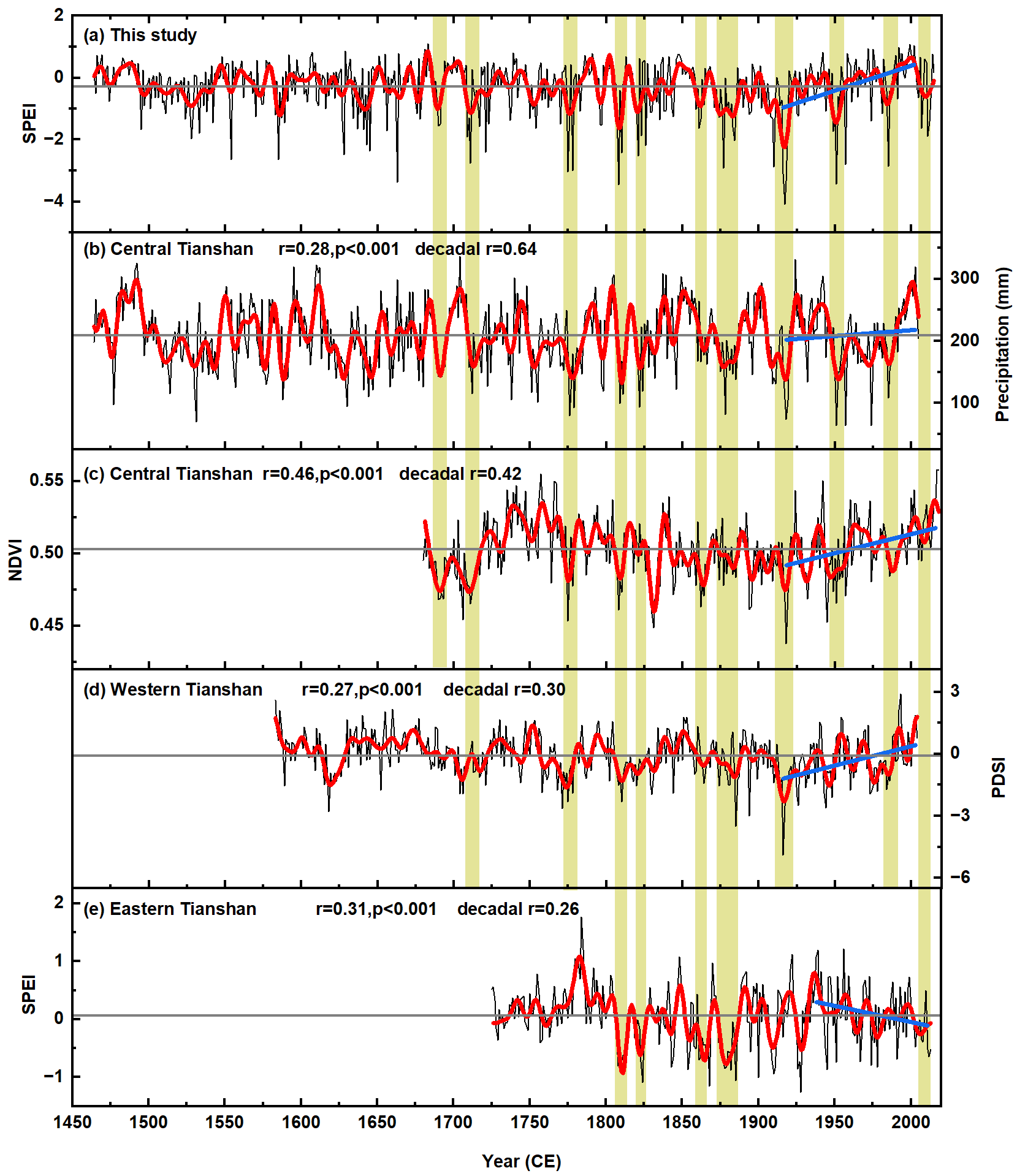

图2 重建序列与其他天山树轮重建序列的对比结果

与其他天山气候重建序列的对比结果(图2)表明整个天山的气候变化存在显著的相关关系。在十年际尺度上,中天山和西天山的干旱期比东天山更为同步。SPEI-126重建显示,天山地区的干旱通常表现为连续三年的干旱。例如,最严重的干旱期发生在1916–1918年,第二严重的干旱期为1808–1810年。持续时间最长的超级干旱从1871年持续到1885年,涵盖了整个天山山脉。在1916–1918年极端干旱事件之后,天山山脉不同水文气候序列的趋势变化出现了分歧。中、西天山地区在极端干旱事件后呈现湿润化趋势,可能与西风带水汽输送增强密切相关;而东天山近期的干旱化趋势则可能受盆地热力效应与局地环流调整的影响更为显著。

这项研究成果发表在国际古气候研究专业期刊Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology,中国科学院地球环境研究所马一凡博士研究生和西安交通大学宋慧明研究员为共同第一作者,中国科学院地球环境研究所刘禹研究员为通讯作者。该项工作得到国家自然科学基金委员会国际(地区)合作与交流项目(42361144712)、第二次青藏高原综合科学考察项目(2019QZKK0101)、中国科学院(B类)战略性先导科技专项项目(XDB40010300),国家自然科学基金项目(U1803245)等项目的联合资助。

文章信息与链接:Ma Y, Song H, Liu Y*, Zhang Q, Ren M, Cai Q, Zhang T, Pourtahmasi K, Duan X, Li P. Drought reconstructions over the past 552 years based on minimum earlywood density in central Tianshan Mountains. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2025, 667, 11284.

附件下载: