地球环境研究所在塔克拉玛干沙漠东缘水文气候变化与人类活动的复杂影响方面取得进展

塔克拉玛干沙漠作为中国最大、世界第二大流动沙漠,是我国“三北”防护林体系建设工程的西部主战场。在全球变暖背景下,理解该地区水-热动态及人类活动的干扰机制,对该地区生态保护和沙漠化治理十分重要。以往的研究受限于长期观测数据的缺乏,难以系统揭示自然变率与人为影响的交互作用。针对这一问题,中国科学院地球环境研究所联合多家机构,基于树木年轮学方法开展了一系列创新研究,为解答上述问题提供了关键资料,相关成果如下:

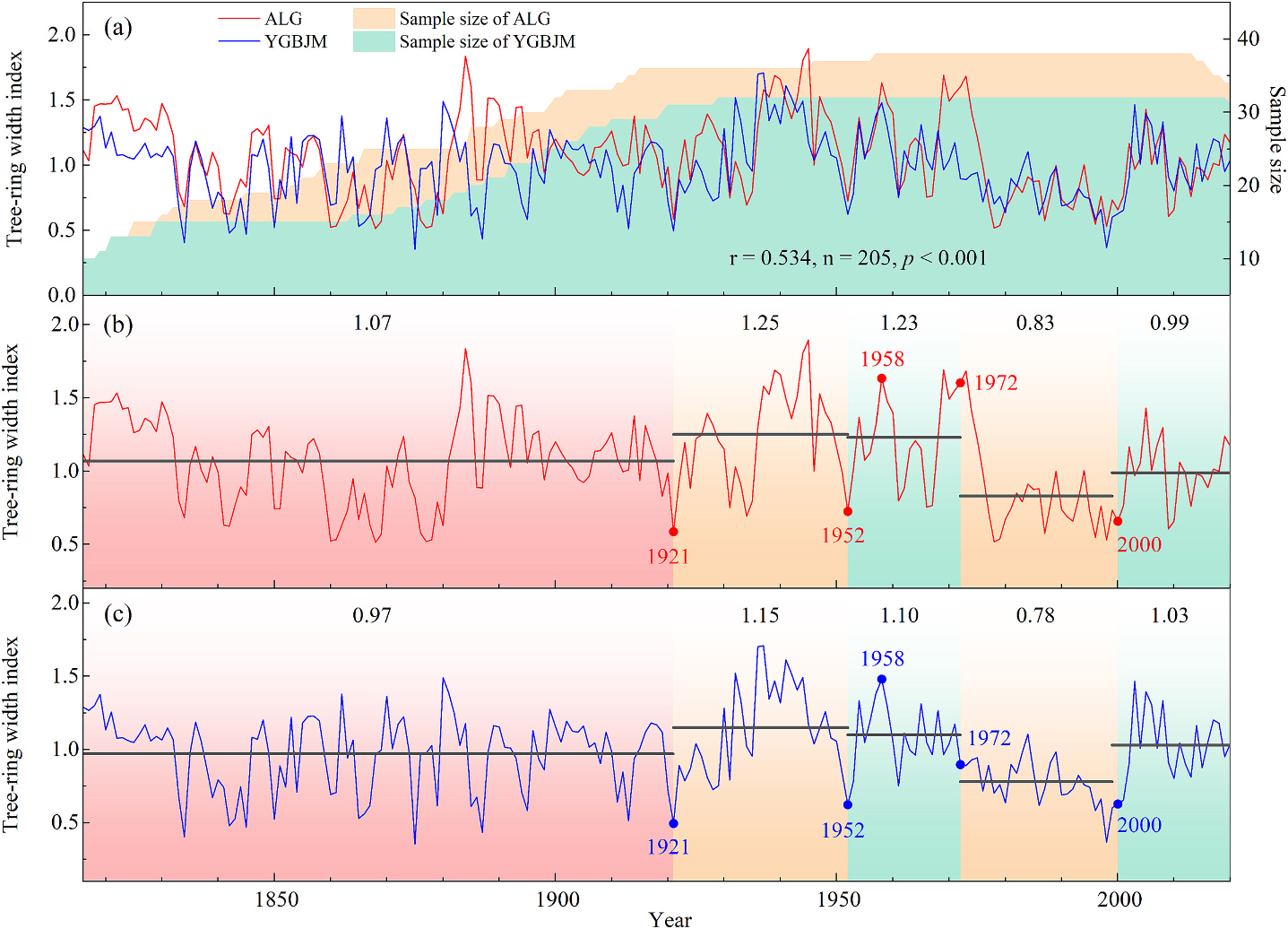

通过分析塔里木河下游胡杨树轮记录,系统揭示了人类活动对荒漠水环境的百年影响。研究发现,1921年塔里木河经人为改道后,下游径流量骤减,但胡杨生长反而改善,这一反常现象揭示了"水分过剩同样抑制荒漠胡杨生长"的机制——当地下水位过高(<2米)时,根系由于缺氧,生理活动同样受到抑制。研究进一步指出,2000年启动的生态输水工程在改善胡杨生长状况的同时,也改变了胡杨原本的环境响应模式,导致在生态输水期间,环境因子对胡杨生长的贡献率不足10%。该研究为塔里木河流域胡杨林生态修复和管理决策提供了科学支持,也为全球干旱区生态研究贡献了重要案例。

图1 树轮宽度记录与人类活动事件(图中圆点)

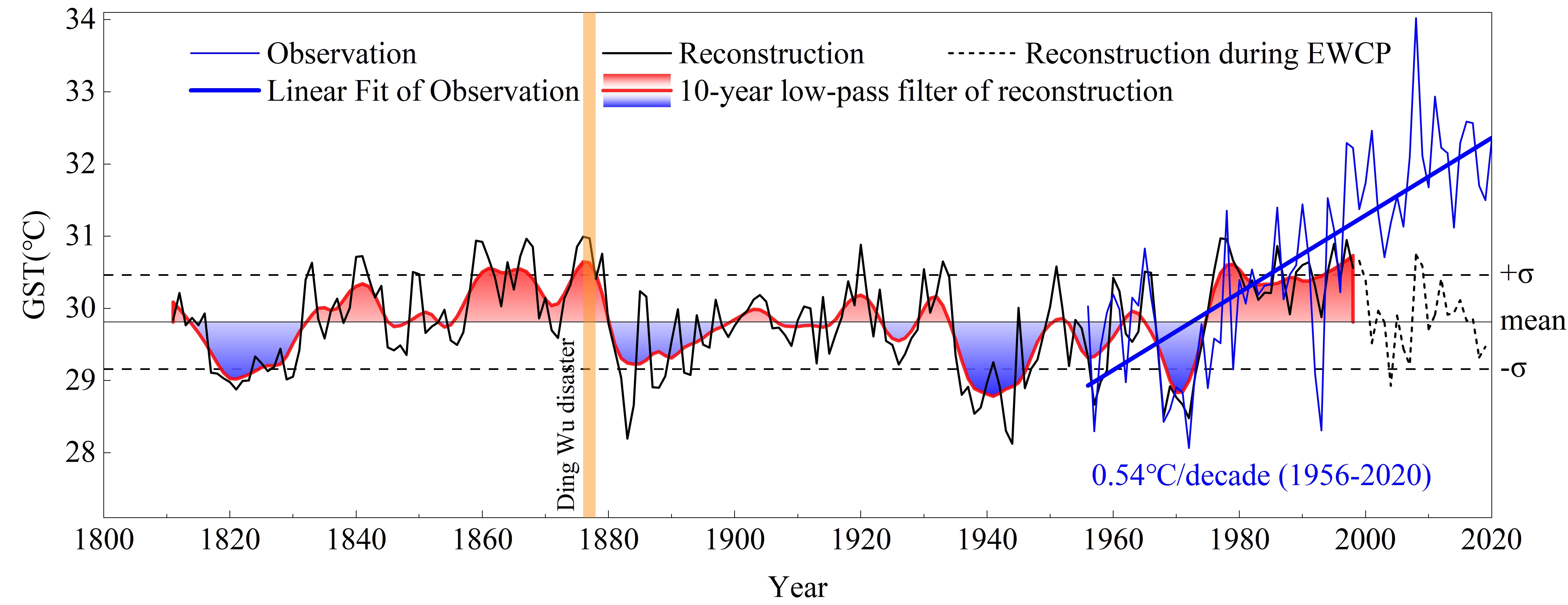

针对塔克拉玛干沙漠生态系统传统研究多聚焦水分限制而忽视高温影响的研究空白,研究团队利用胡杨树轮资料,重建了该地区过去188年(1811-1998年)5-7月地表温度变化历史。研究发现,在水分条件相对稳定时,夏季高温已超越水分条件成为荒漠植被生长的首要威胁;近20年地表温度的快速上升已突破过去200年的波动范围,构成新的生态威胁。研究同时揭示了大西洋多年代际振荡(AMO)通过环球遥相关调控区域温度的机制。研究结果深化了对干旱区气候变化规律的理论认知,为预测全球变暖背景下沙漠生态系统的响应及制定保护策略提供了关键科学依据。

图2 塔克拉玛干沙漠东缘过去200年地表温度变化历史

相关研究成果分别发表于Journal of Hydrology和Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography期刊,中国科学院地球环境研究所博士研究生段向宇为第一作者,刘禹研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金委员会国际(地区)合作与交流项目(42361144712)、第二次青藏高原综合科学考察项目(2019QZKK0101)、中国科学院(B类)战略性先导科技专项项目(XDB40010300),国家自然科学基金项目(U1803245)等项目的联合资助。论文详细信息如下:

Duan, X., Liu, Y., Song, H., Ren, M., Cai, Q., Sun, C., … Liu, N. (2025). Human-induced water-environment changes recorded in tree rings in the lower Tarim River. Journal of Hydrology, 661, 133665. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.133665.

Duan, X., Liu, Y., Sun, C., Song, H., Ren, M., Li, Q., … Ye, M. (2024). Ground surface temperature change and its driving mechanisms in the eastern Taklimakan Desert based on a 188 year tree-ring record. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 106(1–2), 41–56. https://doi.org/10.1080/04353676.2025.2480999

附件下载: