PNAS:记录与模拟集成研究解开“东亚石笋δ18O记录缺失10万年冰期-间冰期气候旋回”谜题

深藏洞穴的石笋,如同大自然的“录像带”,忠实记录了地球过去的气候变迁。它的氧同位素(δ18O)信号,已成为研究气候和环境变化的“金钥匙”。在东亚季风区,华南中部的石笋δ18O记录被长期视为响应夏季降水δ18O变化、指示亚洲夏季风强度变化的基准。然而,一个困扰科学界二十余年的谜题始终未解:为何华南中部甚至东亚石笋δ18O记录未呈现出全球气候系统中普遍存在的冰期-间冰期气候旋回特征?它们究竟记录的是什么气候信号?

近日,中国科学院地球环境研究所黄土与气候变化研究团队,联合西安交通大学、美国俄亥俄州立大学和南京大学等多家国内外研究机构,开展了地质记录与数值模拟相结合的综合研究,成功破解了这一“气候谜题”。研究揭示,华南中部石笋δ18O记录不仅保存了夏季降水的信号,还包含了冬、春、秋季等非夏季降水的信号。这一多季节“混合效应”的识别,为重新理解石笋δ18O记录的气候意义打开了全新视角。

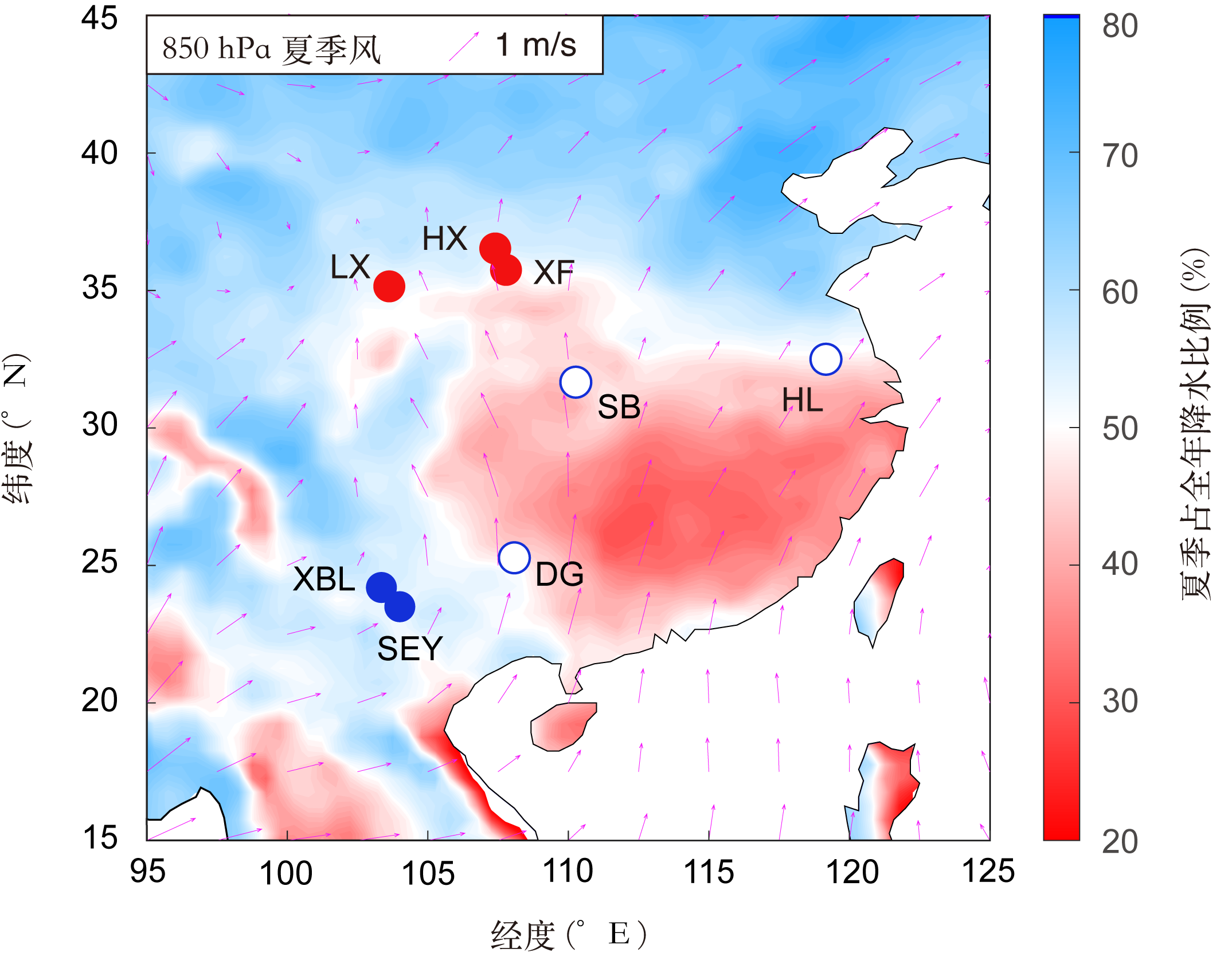

现代观测显示,在华南地区,δ18O值偏负的夏季降水(6-8月)仅占全年降水的不足50%(图1),而非夏季降水占比较高,且δ18O值显著偏正。这意味着,长期以来将石笋δ18O简单解释为夏季降水δ18O信号的做法存在偏差,因为石笋主要是由不同季节降水混合的地下滴水形成。而评估这种夏季和非夏季降水的“混合效应”影响的关键难点,在于缺乏独立记录夏季降水δ18O信号的地质记录。

图1. 研究地点和区域气候背景。

为此,研究团队创新性地利用黄土沉积中的一种次生碳酸盐——生物微钙体(由植被根细胞被钙化后形成的微小碳酸钙颗粒,主要形成于夏季),重建了过去40万年以来夏季降水δ18O变化历史。结果显示,虽然生物微钙体δ18O记录在2.3万年岁差周期上与石笋δ18O记录表现出相似的变化,但其在间冰期强夏季风时期出现了明显偏负的δ18O值,展现出显著的10万年冰期-间冰期气候周期特征(图2C,蓝色),与石笋δ18O记录(图2C,橙色)仅仅显示2.3万年岁差周期不同。这一差异首次明确揭示:华南中部石笋δ18O记录确实受到夏季和非夏季气候信号“混合效应”的显著影响,不能简单等同于夏季降水δ18O或夏季风强弱变化的信号。

图2. 40万年以来记录对比。(A)深海有孔虫δ18O记录 (Lisiecki and Raymo, 2005);(B)黄土高原西部黄土磁化率 (Sun et al., 2021);(C)生物微钙体δ18O记录(蓝色)和石笋δ18O记录 (橙色,Cheng et al., 2016);(D)夏季太阳辐射 (Laskar et al., 2004)。

数值模拟结果表明,强夏季风时期,虽然夏季降水的δ18O趋于偏负(通常被认为是夏季风增强的表现),但华南地区非夏季降水占全年降水的比重甚至超过60%,降低了夏季信号在石笋δ18O记录中的“主导作用”,合理解释了为何间冰期强夏季风时期δ18O值未展现出显著偏负的状况,掩盖了10万年冰期气候旋回的节律。

这一新发现破解了我国东部石笋δ18O记录研究中长期悬而未决的科学难题,强调了在解读“自然气候档案”时要关注气候季节性的关键作用。同时,该研究也为东亚和全球石笋δ18O记录物理意义的再认识提供了新思路。

该成果发表在美国科学院院刊(PNAS)上。章泽科博士为第一和通讯作者,安芷生院士和蔡演军教授为共同通讯作者。研究工作得到国家自然科学基金、崂山实验室、中国科学院、西安交通大学和美国科学基金等项目的联合资助。

文章:Z. Zhang, Z. Liu, G. Li, Y. Cai, Q. Wen, H. Cheng, R. L. Edwards, J. Lei, H. Liu, Z. Jing, T. Li, S. C. Clemens, Y. Wang, Y. Sun, Z. Shi, L. Tan, S. Kang, X. Wang, Z. Jin, W. Zhou, and Z. An. Summer and nonsummer climatic signals in speleothem δ18O revealed by loess microcodium δ18O in East Asia. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122(28), e2425565122 (2025).

原文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2425565122

数据链接:黄土科学数据中心(https://doi.org/10.12262/IEECAS.EAPSD2025006)

附件下载: