NG:地球环境所揭示全球海洋生态计量比发生系统性变化

Nature Geoscience最新研究揭示过去50年碳、氮、磷比例显著偏移,影响全球气候模型与海洋碳汇评估,海洋并非一成不变的“化学恒温器”。一项近日发表在《自然·地球科学》(Nature Geoscience)的国际合作研究首次以全球长期观测数据为基础,系统揭示了过去50年间海洋中碳(C)、氮(N)和磷(P)这三种关键元素的摩尔比发生了持续且结构性的变化。这一发现挑战了被海洋科学沿用数十年的“Redfield Ratio”假设,即C:N:P比例长期恒定在106:16:1。

该研究由中国科学院地球环境研究所牵头,联合华中师范大学、西班牙国家科研理事会、耶鲁大学、普林斯顿大学、南加州大学等多个国际科研机构完成。研究团队整合了1971年至2020年间来自全球各大洋、从海表至1000米深度的逾56,000个浮游生物颗粒样本和近389,000个海水溶解样本,构建了迄今为止全球最大规模的海洋元素比例数据库。

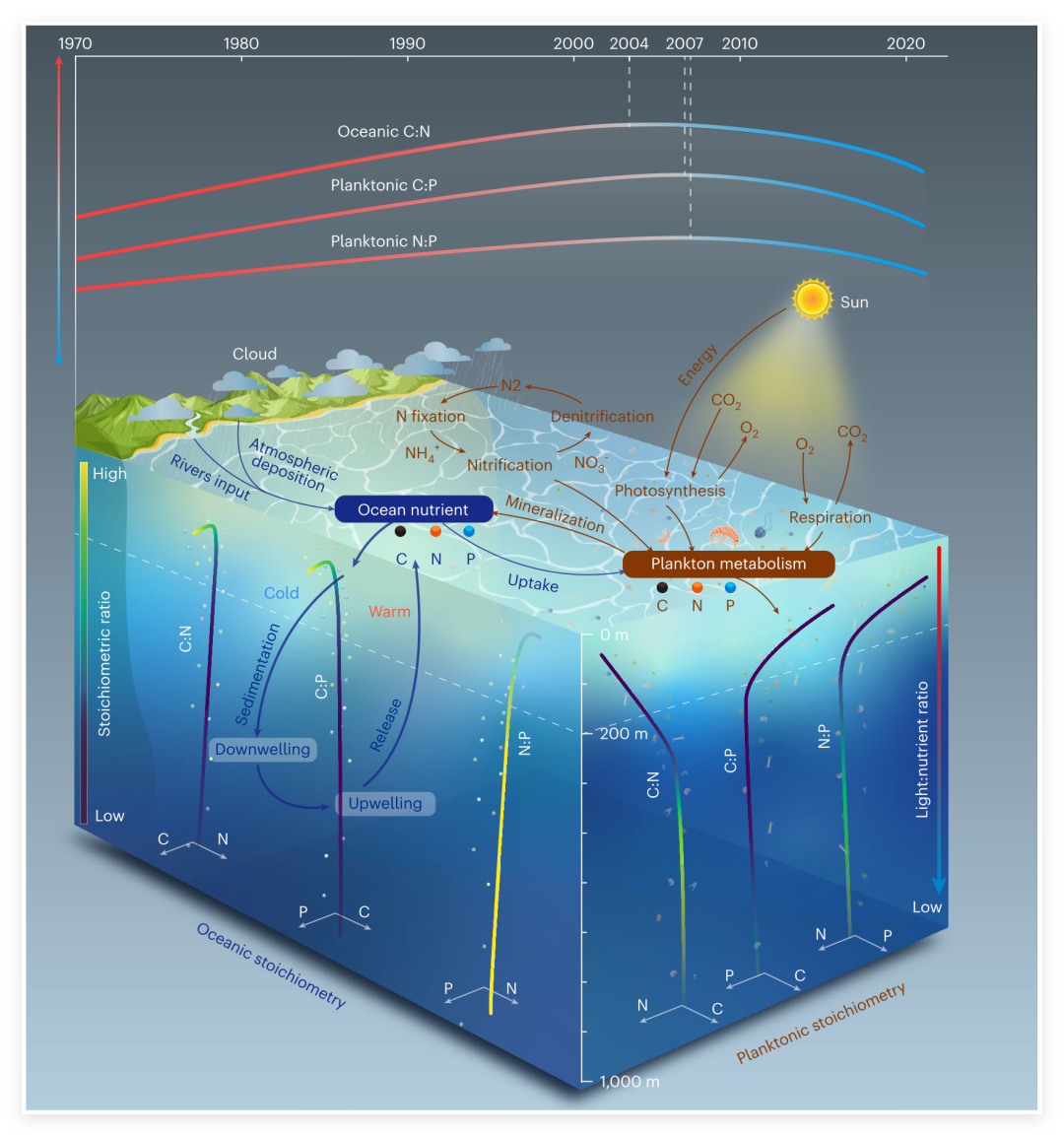

对这些数据的系统分析发现,海洋中C:N、C:P和N:P比值正在以可检测的速率偏离传统假设,并呈现明显的区域性与垂向结构特征。研究人员指出,浮游生物中的C:P和N:P比值在全球范围内普遍升高,表明海洋生态系统面临更广泛的磷限制;而海水中C:N和C:P比值的上升则意味着表层海洋的碳富集趋势愈发显著。

值得注意的是,时间序列分析还揭示,浮游生物的C:N与N:P比值在20世纪末显著上升,但自2007年前后出现转折趋势,开始缓慢下降。这可能与近年全球范围内农业活动、城市污水和工业排放导致的磷输入增加有关,从而缓解了部分区域的磷限制,并引发浮游生物群落结构的变化。

除了时间变化,研究还发现,海洋生态计量比随水深变化呈现明显的分层结构:深层海水中C:N和C:P比值逐渐下降,而N:P比值则上升。这反映了随着有机物沉降和微生物分解,碳更容易损失,而氮和磷则以溶解无机形式保留在水体中。此外,随深度变化的微生物群落组成,也影响了元素循环过程。

尽管出现这些动态变化,浮游生物中的C:N比值却在过去50年中保持了惊人的稳定性。研究人员推测,这种“生态化学计量稳态”现象源于浮游生物的代谢调节能力,反映出生物系统对外界营养变化的适应性调控机制。

这一研究的重要意义在于,它首次以全球实证数据系统性地证伪了“Redfield Ratio”的恒定性假设,提出海洋生态计量结构具有时间与空间的可变性,需在未来的地球系统模拟与气候预测中予以考虑。传统模型往往假设营养元素比例恒定,这可能导致对海洋碳汇能力、营养限制机制乃至气候反馈路径的错误估计。在全球碳循环与气候变化挑战日益严峻的背景下,本研究不仅为海洋生态系统如何响应人类活动提供了关键证据,也为科学界重新评估海洋与气候耦合机制、制定相关政策提供了重要的理论基础与数据支持。

论文信息:

Liu, J., Wang, H., Mou, J. et al. Global-scale shifts in marine ecological stoichiometry over the past 50 years. Nat. Geosci. (2025). https://doi.org/10.1038/s41561-025-01735-y

图 1 海洋碳氮磷生态化学计量的时空变化概念图(图\刘济)

附件下载: